Endlich mal eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland: Am Dienstag verkündete der US-Techkonzern Google sein jüngstes und bislang größtes Investitionsvorhaben in Deutschland. 5,5 Milliarden Euro will das Unternehmen in Summe bis 2029 investieren, vor allem in den Ausbau eines bestehenden Rechenzentrums in Hanau, in den Neubau eines weiteren Datencenters im Frankfurter Umland sowie in die Vergrößerung seiner Büros in den Metropolen Berlin, München und Frankfurt.

In Zeiten fortwährender wirtschaftlicher Stagnation und nicht abzustellender Querelen in der Koalition haben solch gute Nachrichten Seltenheitswert – Grund genug für Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), am Dienstagnachmittag kurz vor den Geburtstagsfeierlichkeiten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) einen Abstecher zur Verkündung des Google-Plans in die hessische Landesvertretung zu machen.

Dort hatte der Tech-Riese einen Tagungsraum ganz in Grün umgestaltet, vor einer Kunstpflanzenwand lobten neben Klingbeil auch die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) und der Bürgermeister der Gemeinde Dietzenbach, Dieter Lang, auf dessen Gemarkung Google sein neues Rechenzentrum errichten will, die Milliardeninvestition. Man war derart voll des Lobes, dass einige wichtige und kritische Fragen an diesem Tag lieber ausgeklammert wurden.

Offene Fragen zum Stromverbrauch

Stattdessen betonten Vertreter des Techkonzerns, wie vergleichsweise umweltschonend das Bauvorhaben in Dietzenbach werden würde – inklusive Wärmerückgewinnung, womit über das lokale Fernwärmenetz 2000 Haushalte beheizt werden könnten, außerdem einer Trockenluftkühlung, die den Wasserverbrauch minimieren soll. Wie bei allen modernen KI-Rechenzentren ist der Stromverbrauch allerdings immens. Um überhaupt die entsprechende Anschlussleistung zur Verfügung zu haben, wurden extra neun 110.000-Volt-Leitungen verlegt. Den Strom bezieht Google über den französischen Energieversorger Engie, 2026 werde der Geschäftsbetrieb in Deutschland voraussichtlich zu mindestens 85 Prozent CO₂-frei sein, heißt es. 2030 solle es "CO₂-freie Energie rund um die Uhr" geben.

Wie hoch der Stromverbrauch seiner Rechenzentren ist und wie der entsprechende Strommix der einzelnen Datacenter aussieht, kommuniziert Google allerdings bislang nicht. Julian Bothe von der NGO Algorithmwatch kritisiert daher: "Ohne Transparenz sind Ankündigungen und Versprechen nicht überprüfbar." Es wäre "leider nicht das erste Mal, dass von Googles Ankündigungen am Ende wenig übrig bleibt."

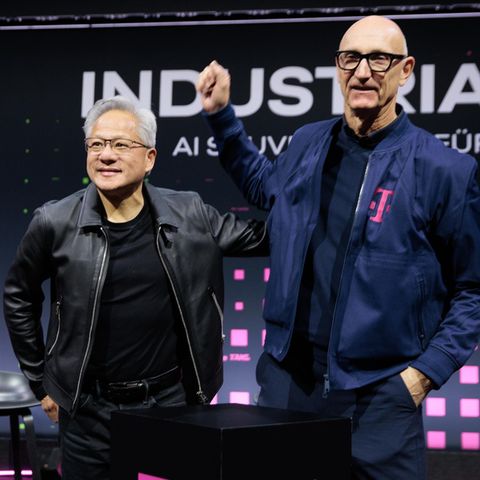

Nvidia-Chef in Berlin Mit Jensen Huang in die Zukunft

capitalAuch zu weiteren Details schweigt sich der Konzern aus. So wird nicht verraten, welche und wie viele Chips in den Rechenzentren verbaut werden sollen – vermutlich dürfte in die teure Hardware der Großteil der Investitionssumme fließen. Nach Googles Aussagen sollen die Milliarden zudem dafür sorgen, dass "jährlich rund 9000 Arbeitsplätze in Deutschland" sicher seien. Mitarbeiter in den Rechenzentren sind damit allerdings nicht gemeint – von denen braucht es nämlich nur eine Handvoll. Stattdessen handle es sich um "klassische Multiplikatoreffekte", die sich bei Zulieferern oder Kunden ergäben, so Deutschlandchef Philipp Justus. Genauer herunterbrechen konnte das Unternehmen die Zahl jedoch nicht. Trotzdem zeigte sich Finanzminister Lars Klingbeil überzeugt, hier gehe es um "Investitionen in die Arbeitsplätze der Zukunft".

Es geht ums Geld – der Finanz-Newsletter

Ob Bausparvertrag oder Bitcoin – machen Sie mehr aus Ihrem Geld: Der stern weist Ihnen in diesem Newsletter den Weg durch den Finanz-Dschungel, kompakt und leicht verständlich, mit konkreten Tipps für den Alltag. Immer freitags in Ihrem Postfach. Hier geht es zur Registrierung.

Widerspruch zu digitaler Souveränität?

Und nicht zuletzt gibt es mit der Google-Investition durchaus ein Spannungsverhältnis zu dem von der Politik seit Monaten verschärft vorgetragenen Anspruch, mehr digitale Souveränität in Deutschland und Europa durchzusetzen. Kommende Woche will Digitalmininister Karsten Wildberger (CDU) im Beisein von Kanzler Merz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einen großen Souveränitätsaufschlag machen. Hessens Digitalministerin Sinemus mag darin keinen Widerspruch zur verstärkten Google-Präsenz erkennen: "Das ist für mich kein Paradoxon", sagte sie am Dienstag. Man würde "mit einem amerikanischen Investor doch nicht automatisch die Daten direkt in die USA abgeben", so Sinemus.

Die Ministerin verwies lieber darauf, dass sich ihr Bundesland zu einem Top-Standort der Rechenzentrumsbranche entwickelt habe, zu einem "Leuchtturm für Europa". Die Nähe zum Frankfurter Internetknoten DE-CIX diente dafür als Initialzündung. Inzwischen gibt es nach neuen Berechnungen des Digitalverbands Bitkom allein in der Metropolregion Rechenzentren mit einer Leistung von 1,3 Gigawatt.

In ganz Deutschland sind dem Bitkom zufolge fünf Gigawatt Leistung geplant – im Vergleich zu den globalen KI-Vorreiterregionen nimmt sich das allerdings winzig aus: Die USA rechnen bis 2030 mit 95 Gigawatt, China mit 64 Gigawatt. Daher betonte Finanzminister Klingbeil auch: "Einzelne Erfolgsmeldungen reichen uns nicht aus. Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken". Dann entschwand Klingbeil, zum 70. Geburtstag des Kanzlers.

Capital ist eine Partnermarke des stern. Ausgewählte Inhalte können Sie mit Ihrem stern+ Abo sehen. Mehr aus Capital finden Sie auf www.stern.de/capital.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke